6章 リスク及び機会 6.1 リスク及び機会 | 6.2品質方針

想定外? 想定内? 意図しない未来は必ずやってくる! リスク及び機会についての考え方を知っておこう

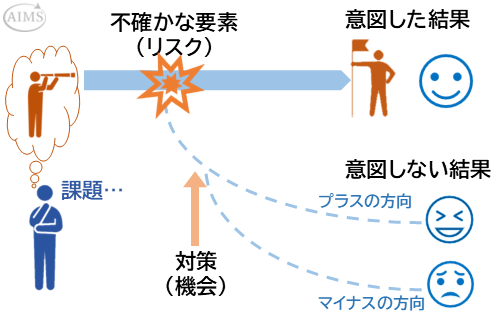

- 「 4章 組織」で自社の課題を整理し、「5章 リーダーシップ」で組織が目指すべき「意図した結果」を明確にしたら、それを達成するための「リスクとなるもの」「機会となるもの」について考慮します。

- 組織にとってのリスク及び機会を明確にするための考え方を知っておきましょう。

- 組織にとっての向かい風となるリスクをどのように避け、追い風となる機会をどのように掴んでいくのかを想定してみましょう。

リスク及び機会の考え方

もしもPDCAを回せなくなったら…

ISOは、ルールを作って(Plan)、ルールどおりに実施し(Do)、ルールが守られているかどうかをチェックし(Check)、ルールをさらによいものへと改善させて(Act)いく(PDCAを回す)ことによって、組織の運営をよりよくしていくものです。

しかし、何らかの内的、外的事情により、計画した通りにPDCAを回せない状況に陥ったら…

ということを事前に考えて対処するのが、リスク及び機会への対応です。

「意図した結果」…はいつも不確か

リスクとは、組織の「意図した結果(あるべき姿)」になれない要因(阻害要因)のことです。

意図した結果を達成できない場合、「マイナスの方向に行く場合」だけでなく「プラスの方向に行く場合」があります。

プラスマイナス両方を含めて、阻害要因が「リスク」となります。

リスクを踏まえたうえで、意図しない結果をどのように克服していくか、つまりを「(マイナスの方向を)低減させる」または「(プラスの方向を)チャンスととらえる」といった取り組みそのものが「機会」となります。

起こりうるリスクを避けるために備えておくのはもちろん、プラスの方向に行った場合を想定して何らかの準備をしておくことも、リスクへの対応として欠かせません。

せっかく良い方向に向かっていったとしても、それに対する対応次第では、むしろ会社を危険な状態へと導くことになりかねないからです。

リスク及び機会を明確にしよう

組織の課題と「意図した結果」を明確にしよう

リスクとは「意図した結果を達成できないこと」ですので、そもそも「組織の課題とは何か」、そして目指すべき「意図した結果とは何か」を明確にします。(規格要求事項 4章「組織」、5章「リーダーシップ」で明確にする課題)

例えば、以下のようなことを課題として設定します。

- 社員の健康を守る

- 顧客に食品を通じて笑顔を届ける

組織の課題と「意図した結果」を明確にしよう

「意図した結果」を達成しようとするとき、何らかの「意図した結果を達成できない事象」が生じ、それによって組織が「意図しない結果」になるのであれば、それが「リスク」です。

例えば、「お金が足りない」「人手が足りない」「技術が足りない」といった、達成を阻害する壁を「リスクおよび機会」という視点で明確にしていきます。

これらのリスクを明確にします。

例えば、以下のような「マイナスの結果」が考えられます。

- 製品の欠陥、従業員の退職といった内部のリスク

- 取引先の倒産や供給先の不祥事などが生じるといった外部のリスク

- 自然災害、公衆衛生上の緊急事態の発生、景気の浮き沈み、取引国の情勢不安による原料の不足等などの社会のリスク

一方、以下のような「プラスの結果」も想定できます。

- 注文が増える

- 新たな販路を開拓する

- 新たなパートナーシップを構築する

まずは「リスクがある」ことを理解しておこう

組織がすべきことは「リスクがある」ことを理解することです。

まず考えられるリスクとしては、自然災害や公衆衛生上の緊急事態の発生、従業員の退職、取引国の情勢不安による原料の不足といったことがあります。

また、現在の従業員の平均年齢が45歳だとしたら、20年後には誰もいなくなる、というのも、想定できるリスクの一つです。もちろん20年の間に新しいスタッフが入ることもあると思いますが、雇用の状況は変化しているかもしれません。

時代が移り変わり社会が変化していく中において、誰も「意図しない結果」から逃れることはできません。

- 組織があるべき姿を保つことができないのはどのような状況か

- あるべき姿に戻すためにはどのような準備を行っておけばよいのか

を明確にしておくことが、リスク及び機会への対応です。

リスクが要求事項に組み込まれたのも、リスクによって顧客満足が満たせなくなるという事実を無視できなくなっているためです。

リスクとは変化のことです。時代が変われば、これまでは問題なかったことも、大きなリスクになることがあります。

ISO規格要求事項

- 4章 組織 4.1/2組織・利害関係者 | 4.3 適用範囲 | 4.4 プロセスアプローチ

- 5章 リーダーシップ 5.1/2 リーダーシップと品質方針 | 5.1.2 顧客重視 | 5.3 責任・権限

- 6章 リスク及び機会 6.1 リスク及び機会 | 6.2品質方針

- 7章 支援 7.1-7.5 支援 | 7.1.6 知識 | 7.3 認識 | 7.5 文書化

- 8章 運用 8.1/2 運用・顧客とのコミュニケーション | 8.3 設計・開発

- 9章 評価 9.1 パフォーマンス評価 | 9.2(1) 内部監査 | 9.2(2) 内部監査の進め方

- 10章 改善 10.2 不適合と是正処置 | 10.3 継続的改善