日常的に環境側面を管理するための、通常業務の計画や手順について理解しておこう

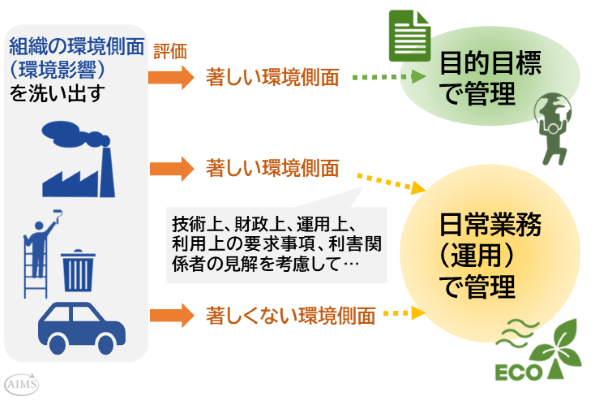

- ISO 14001では、環境へ影響を与えるもの(環境側面)をすべて認識し、それを何らかの方法で管理することによって、利害関係者に「望ましくないもの」を与えないようにします。

- 管理の方法には、数値などで目標を決めて管理を行うものと日常的な業務の中で管理を行うもの2つがあります。

- ここでは日常的な業務の中で管理を行うもの(環境教育、ライフサイクル、緊急事態への対応など)について解説します。

8.1 運用の計画及び管理を行う

日常業務の中で環境対策を行う

環境教育の計画を立てる

ISO 14001に取り組み始めたばかりで社員に環境意識が浸透していない会社では、従業員に対し、「コピー用紙をムダにしない」「電気はつけっぱなしにしない」「室温の管理」、または「CO2はなぜ出してはいけないのか」といった環境に対する基本知識を、日常的な目標計画や教育計画に反映していきましょう。

また、著しい環境側面であっても目標管理が難しい場合もあります。その場合は、日常的な業務の中で、なるべく環境側面を削減する努力や現状維持を行うようにします。環境への影響を0にはできなくても、自社の環境影響については認識しておきましょう。

自覚教育を行う

しかし上記のようなルールを決めるだけでは、それを守りさえすればよいという意識だけで止まり、実際の環境活動にはつながらないことがあります。

例えば、「省エネ」を目的とした温度設定やクールビズのはずが、結果的に電力を多く使ってしまうなど、いつの間にか本末転倒になってしまうことは多々あります。

何のためにそのルールがあるのかという「目的」への理解が浸透しておらず、その目的を達成するためにはどうすれば一番効果があるのかを、各個人が考え、実行していないためです。

環境教育を行う際、「電気を消しましょう」「裏紙を使いましょう」と伝えるだけでなく、「何のためにその活動を行なうのか」「自分が行っている業務は環境にどのような影響を与えているか」まで理解してもらうことで、社員一人ひとりが「自分がすべきこと」として認識できるようになります。

これが自覚教育です。

環境活動は、組織に押し付けられて行なうのではなく、本来は一人ひとりが地球環境のために「私ができること」として考えるべきことです。

これらの基本的な環境活動を、日常管理として定着できるようにします。

ライフサイクルの視点で管理を行う

ISO 14001のライフサイクルの考え方とは

製品やサービスのライフサイクルとは、原材料の取得から始まり、設計・開発、生産、輸送/配送(提供)、使用、使用後の処理及び最終処分などまでの連続した流れのことです。

組織の著しい環境影響を抽出する際は、ライフサイクルの各段階において情報を提供することによって、有害な環境影響を潜在的に防止または緩和することができようにします。

ライフサイクルが与える影響を抽出しようとするとキリがありませんが、ライフサイクルのすべてを自社が管理するものと意識するというのが、ライフサイクルアセスメントの考え方です。

ライフサイクルアセスメントを意識したうえで情報を共有し、適切な取り組みを行っていくことによって、社会全体が環境志向的な商品サービスの提供を心がけるようになり、持続可能な管理社会を作り上げていくことにつながっていきます。

ライフサイクルアセスメントを行うには

ISO 14001では、詳細なライフサイクルアセスメントを行う必要はありません。

組織が管理できる環境側面(関係する環境影響)、または影響を及ぼしうる環境側面(関係する環境影響)のライフサイクルの段階について考慮するだけで十分です。

自社製品の由来について、「材料はどこから来たのか」「どんな加工をされているのか」「どんな人たちが作っているのか」「どうやって運ばれてきたのか」といった、環境のプロファイリングを行います。

そのうえで、ライフサイクルの各段階において「環境面でどのような配慮しているか」について説明出来るもの(開発コンセプトや表示、通達等の文書等)を準備します。

ライフサイクルを意識した管理の例

- 包装の使用量を減らすこと(簡易的な包装)によるコスト減および資源の保護を行う。

- 電気を使う仕様の場合は、省電力を心がける。

- できるだけ賞味期限が長くなるよう設定することで、廃棄を減らす。

- 原材料を購入する際、環境に優しい商品、省エネに繋がるような商品を選ぶ。

外部委託したプロセスを管理する

外部の供給業者から資材を購入したり、協力会社を活用する場合などの外部委託の際の管理の方法を定めます。

製品及びサービスの輸送・配送(提供)、使用、使用後の処理、最終処分に伴う潜在的な著しい環境影響に関する情報などを、請負者を含む外部提供者に伝達します。

8.2 緊急事態への準備及び対応

ISO 14001で考慮すべき緊急事態とは

火災、化学品の漏えい、悪天候などの予期しない事象が生じることにより、有害な環境影響や組織への様々な影響が発生する可能性があります。

業務上の緊急事態として、天災をはじめ様々なことが想定されますが、ISO 14001を構築する上では、環境に関する緊急事態のみが対象です。原料が納入されず製品が製造できないとか、インフルエンザで従業員が出社できず操業できない、といった経営上の緊急事態は、ここでは考える必要はありません。

緊急事態に対する予防と緩和

発生した(顕在的な)異常状態、また予知できる(潜在的な)緊急事態などについて、過去の緊急事態の発生などを踏まえて、それらを予防、緩和するための仕組みを整えるようにします。

実施可能な場合には、実際に予防や緩和ができるかどうか、定期的にテストします。

また、緊急事態への準備及び対応について、組織の管理下で働く人々や利害関係者に対し、情報提供や教育訓練を行います。

予防と緩和の違いとは?

例1)タンクがひび割れてコンクリートなどが溢れた!

| 予防 | 有害化しないようにする。 |

| 緩和 | (予防策が間に合わないために溢れた場合は)できるだけ広がらないよう吸着させるなど。 |

例2)オイルを堰き止めていたオイルフェンスに漏れが発生した!

| 予防 | すぐに止める。 |

| 緩和 | (防壁を越えた場合は)敷地外に出ないよう排水溝に土嚢を置いたり、吸着マットを敷くなど。 |

ISO 14001について知ろう

- ISO 14001とは? 環境マネジメントシステムの要求事項をPDCAで理解しよう

- ISO 14001要求事項 6章他「計画」について理解しよう

- ISO 14001要求事項 6.2「環境目標」の考え方を知ろう

- ISO 14001要求事項8章「運用」の考え方を知ろう