HACCP認証制度法制化、JFSについて理解しよう

- 「HACCP12手順に基づくハザード分析手法を採用している」ことを第三者が証明するHACCP認証制度について知っておきましょう。

- 本ページでは、HACCP認証制度をめぐる問題や、法制化までの流れ等に解説しています。

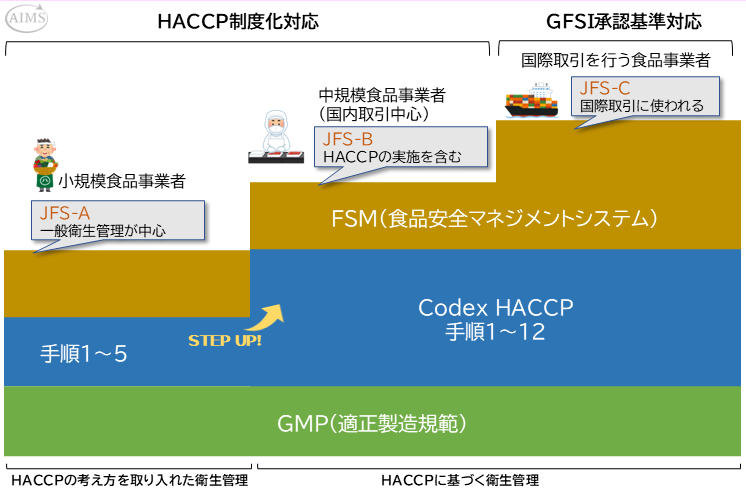

- また、日本初のHACCP認証制度「JFS」への取り組み方、JFS-A、JFS-B、JFS-Cの違いについても理解しておきましょう。

HACCP認証制度とは

HACCPとは

HACCPとは、HACCP12手順および、12手順を実施するための基本的な衛生管理(前提条件プログラムPRP)を構築することで、食品危害を防ぐことを目指したシステムです。

HACCP12手順は認証制度ではない

HACCP12手順そのものは認証制度ではありません。

「HACCP7原則12手順に基づくハザード分析手法を採用している」ことを第三者が証明することが、HACCP認証制度です。

HACCP12手順は、もともとアメリカで宇宙食開発の流れ(宇宙空間での食中毒防止対策)から、「食品衛生のためのガイドライン」として誕生したものであり、認証制度ではありませんでした。

食品安全に関しては、国や地域によって食習慣(魚や羊を食べる など)や食材(肉、豆類、米等の生産に適している など)、地域の衛生環境(水処理が適切にできる など)が大きく異なるため、世界共通の衛生管理基準を作ることは難しいとされています。

「食」は国の基幹をなすものなので、それぞれの国で独自の安全基準等が作成されているのです。

これらの状況から、HACCPシステムは、基本的な衛生管理については各国の事情にあわせて各国が独自に定め、そのうえでHACCP12手順を利用した危害分析により安全性を高めていくというガイドラインとなっていました。

HACCP認証制度をめぐる問題

HACCP認証制度を統一できない! その理由は?

HACCPが普及するにつれ、食の安全に対する組織の信頼性を高めるために様々なHACCP認証制度が作られるようになりました。日本においても、かつては20種類以上の認定制度がありました。

HACCP認証制度の例

- 海外の認定制度

- 国が定める認定制度

- 地方自治体が定める認定制度

- 業界団体が定める認定制度

- ISO審査機関によるプライベートの認定制度

- 民間団体による認定制度

ただし、各認定団体で認定基準が異なるため、HACCPシステムの質がバラバラになり、逆に信頼性を損なう事態になりかけていました。

認定制度を統一するため、2005年、HACCPはISO規格化され、ISO 22000が誕生しました。

各国独自のHACCP認定制度ではなく、世界共有のISO認証に向けて大きく動き始めたことから、国内の認定制度も一本化されるべきなのですが、実際には各国が独自基準を維持したため、複数の認定制度が残る状態となっています。

国際取引の場ではやはり共通の食品安全の認証制度が必要…

複数のHACCP認証制度が存在する現状ですが、国際取引に関しては世界共通の認証制度を活用するという仕組みが広がり、その土台となるHACCP認定についても各国で義務化される流れとなっています。

現在では、万博やオリンピックなどの国際的なイベントでは、国際規格をクリアした食材のみを取り扱うことが基本です。

また、アメリカなどでは、同時テロ等を踏まえ、食糧安保の観点から食品防御などを取り入れた新しい食品安全マネジメントシステムの考え方を徹底していくという動きも定着しつつあります。

国ごとに安全基準がばらついていることから、一番迷惑を被るのが多国籍企業です。国ごとに基準が異なるため、原料の調達や製品の販売などに様々な手間がかかります。

そこで、円滑な調達及び衛生管理の向上を目指し、GFSIという団体が設立されました(2020年)。GFSIでは、当初はISO 22000の活用を検討されましたが、現在はFSSC 22000、SQF、BRC、IFSなどの規格がGFSI認証スキームとして採用され、現在に至っています。

日本でもHACCPの法制化へ

日本では、HACCPへの取組や認証取得については各組織の任意とされていましたが、以上のような流れから、ようやく日本でもHACCP法制化の動きが生まれてきました。

そして2018年、「食品衛生法等の一部を改正する法律案」が公布され、HACCPが法制化されました。

これによって、すべての食品等事業者は、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められるようになります。

JFSとは

JFS-A、JFS-B、JFS-Cの仕組みと取り組み方を知っておこう

HACCPの法制化というと、認証制度だと思われることもありますが、日本では、営業許可制度及び営業届出制度によりHACCPに基づく衛生管理を実施していることを報告する、という仕組みのみです。

しかし、海外取引や多国籍企業と取引する場合には、第三者認証を求められることが多くあります。

そこで、日本独自のHACCP認証制度として、JFS(Japan Food Safety)が誕生しました。

JFSは管理レベルごとに3つのランクがあり、「HACCPに基づく衛生管理」もしくは、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で対処できるようになっています。

- JFS-A

- 小規模の食品事業者にとって、いきなりHACCP認証に取り組むのはハードルが高いでしょう。そこで、HACCP12手順のうち、「手順1~5」の仕組みを整えることで、ハザード分析を行う前の準備を整えます。

- JFS-B

- 一般の食品会社は、ISO 22000やFSSC 22000などの食品安全マネジメントシステムに取り組むことにより、HACCP12手順を組織のシステムに組み込みます。

- JFS-C

- 国際的な取引がある食品企業は、GFSI承認基準に対応した取り組みを行うことが求められます。

JFSは自社の規模や目的に応じて取り組むことができる制度であるため、現在取り組む組織が増加しています。

HACCP・ISO支援センターは、アイムスと提携している監査機関です。

その他の食品安全規格(例)

GAP(Good Agriculture Practice)

1998年に米国で提唱され、欧米などで普及が進む。安全で衛生的な農産物を流通させるため、農家は病原微生物の農産物の付着防止や農薬の適正使用などを守り、合わせて文書で記録を残し続ける取り組み。HACCP同様、国によって異なる(J-GAP、Global GAPなど)

SQF(Safe Quality Food)

1990年代半ば、オーストラリアの州政府が開発。2003年、約2300社で組織するFMI(ワシントン)が米国で広めるために所有権を獲得した。一次生産者、食品製造、販売セクターが対象。

畜産、水産業など30分野ごとにわかりやすく規定が設けられており、農家や中小企業も認証取得を目指しやすいといわれる。 製品、プロセス、サービスが法規制、基準、HACCP規格に合致していること及び、食品サプライヤ―の生産、加工、出荷における高い水準を保証する。「HACCPの12手順」に「品質側面」という考え方を加えたもので、衛生管理レベルでは最高レベルのものが要求される。

BRC/IOP Packing

イギリスのBRC(英小売協会・British Retail Consortium)が発行した「パッケージング」に関する規格。流通における食品包装に関する内容が中心になっている。外部から異物混入がしにくくするためのガイドラインがまとめられている。(※日本語での審査は行われていない)

IFS

ドイツとフランスの食品小売業界団体(HDEとFCD)が発行した規格。プライベートブランドを扱う食品加工業を対象として、安全性をモニタリングするためのもの。EU経済統合をにらみ、食品流通に一定の歯止めをかけることを目的としている。店頭で販売する食品の安全性に対し、企業は具体的にどのような貢献をするか、ということを求めている。(※日本での認証は行われていない)

※規格の内容、状況等は変化する可能性があるため、本ページに記載した情報は最新のものではないことがあります。

食品安全マネジメントシステムを知ろう