PDCAを制する者がISOを制する? PDCAの流れに沿ってISOを理解しよう

- ISO規格は、1~3章の「序章」部分、4~10章の具体的な規格要求事項部分から構成されています。

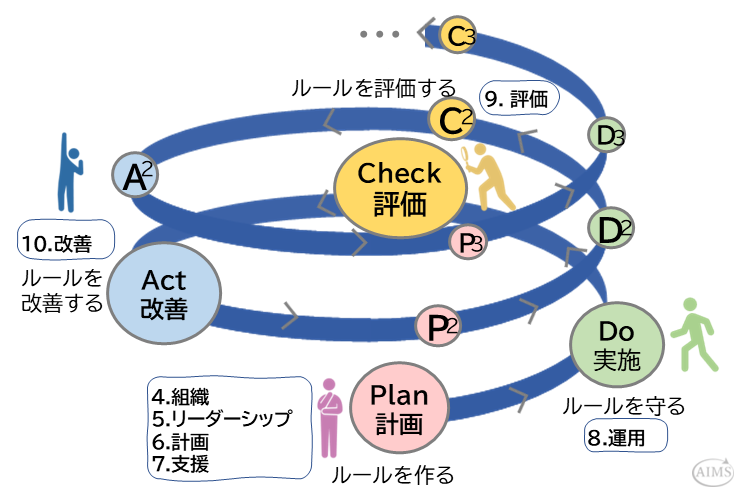

- 4~10章では、PDCA(PLan、Do、Check、Act)の考え方をもとにマネジメントシステムを構築、運用することが求められています。

- 具体的な各章の内容等については、それぞれリンク先のページにて解説していますが、本ページでは、ISOの規格要求事項に沿ってPDCAの考え方を紹介しています。

ISOのPDCAとは

PDCAとは

ISOとは、ルールを作って(Plan)、ルールどおりに実施し(Do)、ルールが守られているかどうかをチェックし(Check)、ルールをさらによいものへと改善させる(Action)という、「PDCA」を回していく仕組みを作ることです。

- Plan:目指すべき姿を明らかにし、それを達成する方法を計画する

- Do:計画したことを効率よく取り組むための具体的なシステムを作り、実施する

- Check:実施した結果を客観的に評価する

- Act:評価の結果、不具合が発生していてもいなくても「今以上によくしていく」ことを目指して、改善するための仕組みをつくる

ルールがなければ、まずはそれを定めます。

ルールが定まれば、ルールを守ります。

ルールを守ることはなぜ必要?

なぜルールを守ることが必要なのか。

例えば、トラブルが生じた場合、その原因を「誰かのせい」や「たまたま」だとすれば、再度同じようなトラブルが発生し、いつまでも原因究明ができないことがあります。

トラブルの原因を人ではなく、ルール(仕組み)だとすることで、組織の様々な問題は解決していきます。

これがISOの考え方です。

まずは「P」「D」「C」を徹底させ、会社のシステムを作っていきましょう。

まずはルールを守ろう!

ルールがあったとしても、ルールどおりにやらなくてもうまくいくからと、ルールが守られていない会社もあります。

その場合は、ルール自体を見直し、それを皆が守るようにします。

まずは「ルールを守る」という仕組みづくりが大切です。

そしてさらに、ルールどおり行うことで不都合がないか、もっとよいルールはないかを継続的に確認し、改善させていきます。

ISOの規格要求事項をPDCAに沿って理解する

ISOでは、PDCAに沿った全10章の規格要求事項によって、継続的に改善を出来る仕組みになっています。

以下では、PDCAの流れに沿ってISO規格をざっくりと説明しています。

詳細な説明を行っている部分についてはリンクを貼っていますので、リンク先をご覧ください。

序章

- 序文

- ISO規格の目的、規格が作られた背景

- 1.適用範囲

- 規格を適用する範囲

- 2.引用規格

- 引用している他規格がある場合

- 3.定義

- 規格に登場する用語の意味の解説

Plan

4.組織の状況

組織の「こうありたいと思う形(意図した結果)」について明確にし、組織を取り巻く様々な状況(外部・内部からの課題、利害関係者からのニーズや期待)をまとめます。

それらを考慮したうえで、ISOに取り組む範囲(適用範囲)を決めます。

5.リーダーシップ

ISOでは、トップマネジメント(経営層)が強くかかわり、説明責任を持つことが求められます。トップマネジメントは、組織の目的(※規格によって異なります)について「方針」で表明します。

また、組織図や業務分掌を整えて、各役割の責任や権限を明確にします。

6.計画

組織のあるべき姿を目指し、プロセスアプローチを整えても、未来永劫それが達成できることはありえません。組織が「予期しない状況」についてリスクあるいは機会と捉え、どのような機会やリスクがあるか、予期しない状況が生じたとき組織はどのように対処すべきかについて計画していきます。

7.支援

コミュニケーション、必要な資源の提供、自覚教育、技能教育、文書管理など、計画実行のための体制を整えます。

Do

8.運用

実際に組織の各部署や各担当でシステムを運用できるように、具体的な計画や手順を整えていきます。定めた計画を実行していくのはもちろん、それが実行できなかった場合のリスク管理や緊急事態対応についても考慮します。

8章では、規格のテーマごとに要求されている項目が異なります。

Check

9.パフォーマンス評価

「6.計画」が実行されているか、効果は出ているかどうかをレビューするため、内部監査等によって評価を行います。それらの結果をトップマネジメントに報告し、トップマネジメントは改善方向を指示して、見直しを行います。

Act

10.改善

評価を行った結果、計画がきちんと実行されていない場合だけではなく、実行されていたとしてもよりよい方法があるかを常に考えて、継続的に改善を行います。ミスやトラブルといった不適合に限らず、時代の流れや組織を取り巻く様々な状況の変化に合わせ、システムを絶えずアップデートしていく仕組みを作り、マネジメントシステムを最適化していきます。

すべてのISO規格は、上記の10章構成となっていますが、内容は規格によって異なります。

各規格の要求事項については、各解説ページをご覧ください。