7章 支援 7.1-7.5 支援 | 7.1.6 知識 | 7.3 認識 | 7.5 文書化

組織の知的財産を整理しよう

- 組織の状況を把握し(要求事項4章)、目標を明確にし(5章)、リスクおよび機会に対する計画も決定したら(6章)、計画が実行できるように支援体制(人、設備、作業環境、教育機会など)を整えます。

- 知識については、継承すべき知識、守るべき知恵、伝承すべき技術など、組織の知的な財産を整理していきましょう。

知識(ナレッジ)とは

知識管理の重要性を理解しよう

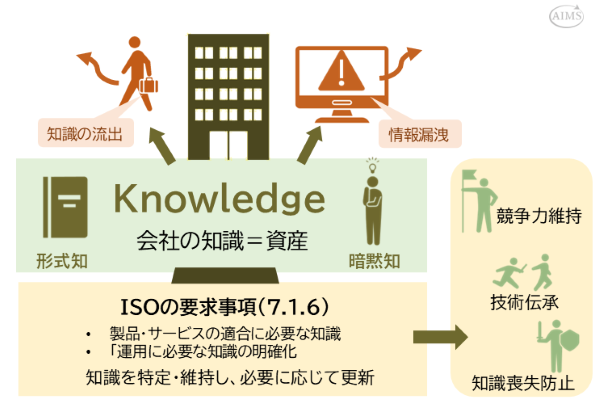

ITの急激な発展に伴い、情報共有化が進むと同時に、情報漏洩も容易に起きるなどリスクが高まっています。従業員の転職の際の知識の流出など、会社経営の訴訟問題に発展することも増えてきました。

そこで、会社を事業継続するために、情報を適切に扱い、組織の知識(ナレッジ)を適切に管理することが、強く求められるようになっています。

ナレッジ(知識)とは、既存の作業手順書に含まれていないものや、明文化できない技能等のことです。

コア・コンピタンス(事業の核)とされており、ナレッジを守るために、特許や著作権などについて、これまで様々な法的整備が進められてきました。

守るべき知識も「技術(特許)」から「業態開発(ビジネスモデル)」へと範囲が拡大しており、今まで以上に、ナレッジを管理していくことが不可欠となってきています。

- ナレッジマネジメントの効果

- 「競争力の維持

- 情報共有の円滑化

- 技術の確実な伝承

- 離職・喪失リスクの軽減

ISOにおける知識管理

ISO要求事項では、「7.支援」の「組織の知識(7.1.6)」において、プロセスの運用に必要な知識や、製品・サービスの適合を達成するために必要な知識を明確にしていくことが求められています。

現場内で継承すべき知識、守るべき知恵、伝承すべき技術などを、「知識」として整理します。

例えば、 研磨の技術、光沢や曲がり具合などの判断ができるといった技能、各製品に対する適切な梱包材を判断する能力など、各人の技能や経験に基づくものが「知識」と言えます。

個々のスキルを、会社として守るべき共通のノウハウ及び財産として管理することが求められます。

ナレッジの考え方

形式知と暗黙知

ナレッジには、大きく分けて以下の2つがあります。

形式知(Explicit Knowledge)

文章化された知識、検索できる情報、事故事例の共有・データ化できる知識。

- 図面

- 作業標準書

- 製品仕様

- データベース など

暗黙知(Tacit Knowledge)

作業のノウハウなど形になりにくい技能・経験、個人に依存しているもの、動画記録や教育で共有する知識。

- 研磨の微妙な角度

- 手触りでの良否判定

- 梱包材の選び方

- 長年の勘 など

2つの知識を活用ていこう

この両方を、会社の資産として活用していこうというのが、ISOにおける知識の考え方です。

「形式知」を活用するには、事故事例などの情報共有を、ITの利用によって効率的に行うことで、過去事例の検索や類似ケースの調査を容易にするといった方法が考えられます。「暗黙知」は、動画等で教育資料を作成することで、個々のスキルを会社のノウハウに集約させることを容易にするといった方法があります。

競争力を維持する上で、スタッフの離職、情報の取得および共有の失敗といった知識の喪失から組織を保護することが重要です。

今後は一層、情報共有や技術伝承をスムーズに行い、ナレッジをマネジメントしていくことが会社経営の柱の一つとなっていくでしょう。

ISO規格要求事項

- 4章 組織 4.1/2組織・利害関係者 | 4.3 適用範囲 | 4.4 プロセスアプローチ

- 5章 リーダーシップ 5.1/2 リーダーシップと品質方針 | 5.1.2 顧客重視 | 5.3 責任・権限

- 6章 リスク及び機会 6.1 リスク及び機会 | 6.2品質方針

- 7章 支援 7.1-7.5 支援 | 7.1.6 知識 | 7.3 認識 | 7.5 文書化

- 8章 運用 8.1/2 運用・顧客とのコミュニケーション | 8.3 設計・開発

- 9章 評価 9.1 パフォーマンス評価 | 9.2(1) 内部監査 | 9.2(2) 内部監査の進め方

- 10章 改善 10.2 不適合と是正処置 | 10.3 継続的改善