7章 支援 7.1-7.5 支援 | 7.1.6 知識 | 7.3 認識 | 7.5 文書化

ISOシステムの縁の下の力持ち! 「支援」の流れを理解しよう

- 組織の状況を把握し(要求事項4章)、目標を明確にし(5章)、リスクおよび機会に対する計画も決定したら(6章)、計画が実行できるように支援体制(人、設備、作業環境、教育機会など)を整えます。

- 支援の流れについて正しく理解しましょう。

- 計画が実行できるように支援体制(人、設備、作業環境、教育機会など)を整えていきましょう(ISO要求事項 7.1)。

「支援」の流れ

「支援」においてすべきこと

ISO規格要求事項の4、5、6章において、現在の課題を明確にし、目指すべき方針(目標)を決め、それらを実行する上でのリスクおよび機会に対する対応について決定します。

これらの計画を実行するにあたって、人、設備、作業環境、教育機会等を見直し、必要なサポート体制を整えるのが「支援」です。

社内の体制を明確にして、個人個人バラバラではなく、標準の作業手順書などを整えます。

自社が目指す方向に対してサポートできるような体制をつくっていきましょう。

「7章 支援」の流れをおさえておこう

支援のためのシステムを整えるためには、まずはISO要求事項 7章の流れを整理しておきましょう。

- 7.1 【資源】必要な資源を明確にする。

- 7.2 【力量】 業務を行うのに必要な力量を明確にし、力量を満たすための教育を行う。

- 7.3 【認識】 なぜその力量が必要なのか、一人一人に認識させる(自覚教育)。

- 7.4 【コミュニケーション】 力量、認識の教育を行っても補えない部分は、コミュニケーション」で共有化できるようにする。

- 7.5【文書化】 上記の仕組みを目に見える形で確実に共有化するために文書化を行う。

7.1 資源

必要な資源とは

7.1「資源の管理」は、要求事項の4章で明確にした組織の目標(意図した結果)や、6章で整理したリスクおよび機会に適切に対応するための基盤です。

「支援」づくりの最初のステップとして、まずは自社がどんな資源を必要としているのかを明確にしていきます。

必要な資源とは

- 組織で働く人々(7.1.2)

- 機械や設備などのインフラストラクチャー(7.1.3)

- プロセスの運用に関する環境(7.1.4)

- 監視用および測定用の資源(7.1.5)

- 個々のスキルを会社として守るべき共通の知識(7.1.6)※知識についてはこちらで解説

自社だけで資源を揃えられない場合は、外部委託についても明確に定義し、必要な準備を整えます。

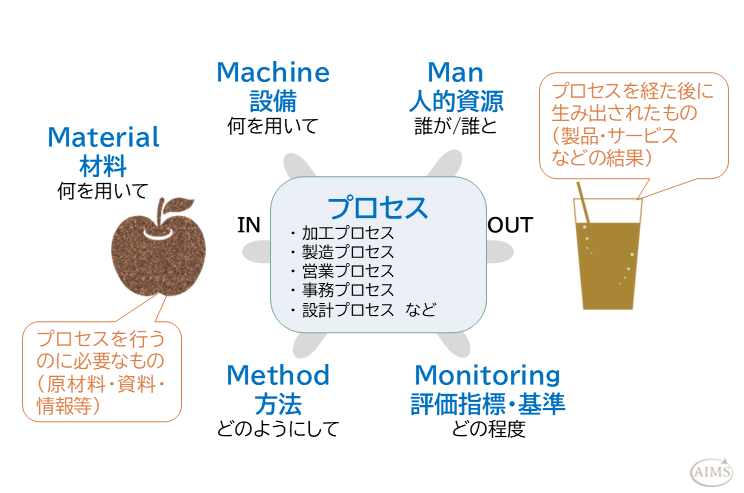

資源をプロセスアプローチ

資源を考える際には、ISOで重視されるプロセスアプローチで整理するとわかりやすくなります。プロセスアプローチでは、インプットとアウトプットを適切に管理するため、以下を明確にします。

- 誰が:業務に必要な力量を持つ人

- 何を用いて:必要な設備

- どのように:適切な手順

資源の見直しと目標達成へ向けた準備

資源を整理したら、次は自社の目標に照らして「何が足りないか」を見直します。

たとえば新サービスを打ち出す場合、次のような点を確認します。

- 既存のインフラで対応できるのか

- 問合せ対応のスタッフ教育が十分か

- 説明資料に不備がないか

その見直しを踏まえ、目標に対して実行可能な体制を具体的に整えていきます。

- 今年は新たに人を雇う

- 共通の手順書を作成する

- 教育をやり直す

- 必要に応じて外部専門家を活用する

など、目指す方向に沿った準備を進めていきます。

実行できる体制づくり

ここまでの取り組みはすべて、計画したことを現実に実行できる体制をつくるためのものです。

- 現在の課題を明確にし

- 目指す方針を立て

- 今年・今やるべきことを具体化し

- 必要な資源を揃える

こうした一連の流れを組織として整えることが「支援」です。

営業、システム整備、サービス提供、アフターフォローまで含め、組織のパフォーマンスを総合的に高めるために、本当に必要な資源が揃っているかを理解し、整える活動が求められます。

また、何らかのリスクが発生した際に、個人の経験や力量に頼るのではなく、全社として対応できる仕組みを整えるためにも、資源の明確化と管理は欠かせません。

7.2 力量

力量とは個人の能力ではなく、知識(ノウハウ)どおりに実施できる「業務に必要な力」のことです。

業務をこなすために必要な能力、知識、技能、資格などの職能を力量として定めます。

「業務に必要な力量」を明確にしたうえで、力量を満たすために必要な教育を行います。

7.3 認識

力量を身につけるだけでなく、それを実行しなければいけないという自覚を持つことが大切です。

「自分はなぜこの仕事をする必要があるのか」をひとり一人が自覚できるようにすることが、「認識(Awareness)」です。

「7.2 力量」の教育訓練は、業務に必要な能力を身につけるための処置であり、力量を満たしていない場合に行うものです。

「7.3 認識」の教育訓練は、決められた手順がなぜ必要なのかを改めて伝えていく教育です。力量とは違い、頭では理解していても、個人の勝手な解釈などで、次第に手順等が守られなくなることもあるため、継続的に教育を行うことが求められます。

7.4 コミュニケーション

組織が求める人材(力量)を明確にし、それを教育によって認識させても、いつもと違う状況が生じた際は、その都度情報として伝え、共有していく必要があります。

社内でのコミュニケーション活動を通じて認識を促すために、コミュニケーションの方法(ホウレンソウ/報告連絡相談、指示者から現場に対するコミュニケーション、現場から上長に対しての報告など)を取りまとめます。

しかし、教育やコミュニケーションだけでは共有できないものもあります。

そこで「文書化」です。

7.5 文書化

文書について考える前に、7.1から7.4までの流れを整理してみましょう。

7.1(資源):組織に必要な資源を明確にする(知識を含む)

7.2(力量):資源を運用するために、必要な力量を明確にし、教育する

7.3(認識):技能だけでなく、必要性を理解させる

7.4(コミュニケーション):正しく理解された人に、適切なコミュニケーションを行う。

教育やコミュニケーションだけでは、仕事を進めていく上でのすべてを伝えることはできず、「言った、言わない」と揉めることも起こりえます。

この際、例えば「指示書」などの文字として指示を出せば、それが「言った」という証拠になります。

ISOマネジメントシステムでは正しくコミュニケーション、情報伝達することで、全員が共有して理解できることを目的としています。

共有して理解するためには、目に見える形が必要です。

だから、教育やコミュニケーションで伝えられないスキルやノウハウを文書化します。

文書化ありきではなく、あくまでもコミュニケーションとして、全員が共有する手段である「文書化したもの」を準備しましょう。

ISO規格要求事項

- 4章 組織 4.1/2組織・利害関係者 | 4.3 適用範囲 | 4.4 プロセスアプローチ

- 5章 リーダーシップ 5.1/2 リーダーシップと品質方針 | 5.1.2 顧客重視 | 5.3 責任・権限

- 6章 リスク及び機会 6.1 リスク及び機会 | 6.2品質方針

- 7章 支援 7.1-7.5 支援 | 7.1.6 知識 | 7.3 認識 | 7.5 文書化

- 8章 運用 8.1/2 運用・顧客とのコミュニケーション | 8.3 設計・開発

- 9章 評価 9.1 パフォーマンス評価 | 9.2(1) 内部監査 | 9.2(2) 内部監査の進め方

- 10章 改善 10.2 不適合と是正処置 | 10.3 継続的改善